column-07 呆けもの利けもの

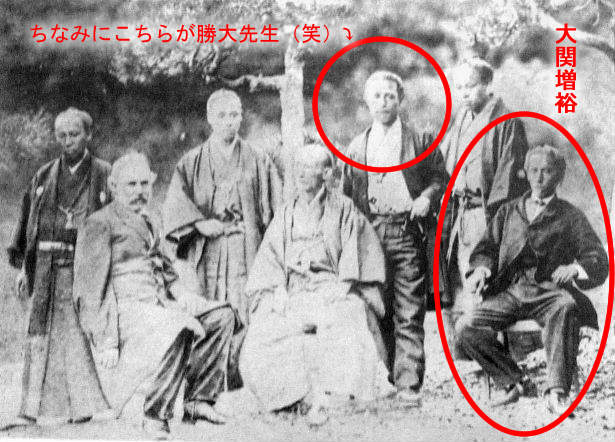

直虎のいとこ大関増裕とは

2019年1月12日

Wikipediaより

今回の話題の中心は黒羽藩主大関増裕ですが、Wikipediaで「大関増裕」を引く(笑)と「西尾忠宝の“三男”」ということになっています。

しかし本編では「直虎の母静の実兄西尾忠宝の“第二子”」としました。

そうした出典は、昭和15年発行の『下野勤皇列伝』という本です。

そこには「西尾隠岐守源忠善の世子山城守忠宝の第二子」とあります。

おそらく研究の過程で増裕の上にもう一人兄がいたことがわかったのでしょうが、筆者は先人たちの研究に対して敬意を表し“第二子”の方を採用いたしました。

筆者は物語を進めるのにあちこちネットの情報や書籍を手当たり次第調べます。

そして裏付けや面白い記述を見つけると、どうやって物語に反映させようかと考えます。

ところが歴史学者ではないので、参考文献を記録しておくという作業をついつい怠ってしまいます。

今回も書いているうちに「三男」か「第二子」か分からなくなってしまい、確認するのにずいぶん苦労してしまいました。

『下野勤皇列伝』の発行者を見ると「皇国青年教育協会」というすごい名前がついています(笑)

いかにも昭和初期の戦時中の天皇主義を象徴するような名称ですね。

歴史というものは時代とともに解釈が大きく変わるものです。

最近次々と新たな歴史的発見があり、それまでの常識がくつがえされるようなこともしばしばあります。

全国的にはまだまだ無名の堀直虎ですが、日本文化とか日本の心というものが世界的に見直されつつある昨今、西郷どんとか竜馬とかの維新の立役者とは真逆の立場にいる幕臣たちが、もっと高い評価を受けてしかるべきと思っています。

堀家と蜂須賀家の深い関係

2019年1月26日

今回は戦国時代大坂夏の陣、堀家初代藩主直重の話が中心です。

江戸時代は265年という長きに渡って続いた封建社会の時代ですが、その間の大名の上下関係というのは戦国時代にまで遡らないと見えてこないところがスゴイ!というか、面白いですね~!

しかも堀家と蜂須賀家の知られざるこの逸話は、武士のとるべき忠義というか、あるべき姿が象徴されているようで胸が熱くなります。

家紋の変遷もこういった出来事の上になりたってきたのかと考えると、いや増して深い世界です。

幕末という時代は、こうした日本独自に形成されてきた精神社会が、西洋文明の著しい流入によって一気に瓦解した時代とも言えます。

西洋的思想が世界中を席巻している現代ですが、あらゆる分野で行き詰まりや閉塞感を生んでいる今、立ちかえる場所はどこなのか、改めて考える時がきたのかもしれません。

三田藩主・九鬼隆義との出会い

2019年2月2日

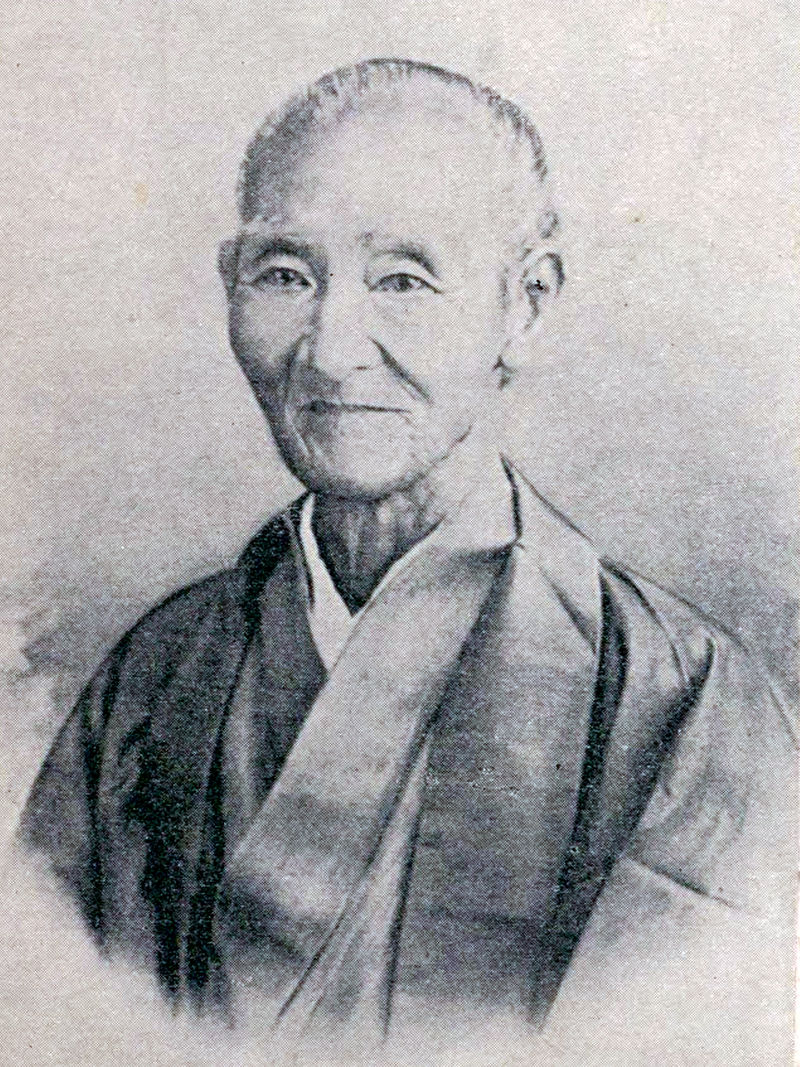

九鬼隆義(Wikipediaより転載)

今回登場してきた摂津国三田藩最後の藩主九鬼隆義ですが、維新以前の彼についてはあまり知られていません。

しかし堀直虎のことを調べていると、交友のあった人物に彼の名が見られ、親しい親交を結んでいたことは確かなことです。

この九鬼隆義──

一般的には三田藩の藩政改革を断行し、スナイドル銃などの導入で軍隊を洋式に改め、大政奉還に強く反対した佐幕派でしたが、鳥羽・伏見の戦いの直後から新政府軍に加わって戦うという転身ぶりを見せます。

この佐幕派だった時期に直虎と親しくしていたと見て間違いないのですが、そんな彼がなぜ寝返ったかといえば、そこに新政府軍に加わるよう強く進言したとされる「白洲退蔵」がいたからにほかなりません。

この「白洲退蔵」という三田藩士ですが、万延元年(1860)に九鬼隆義が国許に初入封した際、藩政参与に大抜擢された人物です。

実は彼、太平洋戦争終結後のGHQ占領下の日本において、吉田茂首相のブレーンとして戦後の日本を形作ったといわれる白洲次郎の祖父に当たる人物なのです。

もし九鬼隆義が白洲退蔵を見出していなければ、日本の歴史はまた違ったものになっていたというわけです。

まったく歴史とは、どこでどのようにつながって形作られているのかわかったものではありません。

ひょっとしたら、いま飲んでいるこの一杯のコーヒーが、後の歴史に大きく影響しているなんてこともあるかも知れませんネ。(笑)

唐津藩の小笠原長行に会う

2019年2月16日

ペンネームを磐城まんぢう(いわしろまんじゅう)と改めての再出発です。

これからもよろしくお願い申し上げます。

※小笠原長行(Wikipediaより転載)

今回は、後半から登場してきた小笠原長行(ながみち)のお話しです。

一般的には壱岐守(いきのかみ)長行ですが、小説のこの当時は図書頭(ずしょのかみ)を名乗っていました。

高杉晋作が大好きな筆者は、以前から彼についての予備知識があり、というのは、第二次長州征討で幕府が長州を攻めた際、長州の四境──つまり大島、芸州、石州、小倉のうち、小倉口を守った高杉晋作と対峙したのがこの小笠原長行でありました。

このとき晋作が長行に送った漢詩があります。

相対屹然已一年(相対して屹然たること已に一年)

両軍未見起烽煙(両軍未だ煙烽の起るを見ず)

寄言上国賢丞相(言を寄す上国の賢丞相)

早合抛書提鉄鞭(早く書を抛って鉄鞭を提げよ)

『上国の賢い指揮官殿、本など読んでないで早く鉄鞭をさげて攻めて来なさい』

こうありますから、明らかに長行を挑発した晋作らしい文です。

これを読む限り、小笠原長行とはいかに腰抜けな文官だったかと思ってきましたが、幕府側の視点で彼を見直してみれば、横浜や兵庫の鎖港問題を通して彼ほど日本と世界の要求の直接的な板挟みの中で苦悶した者はなく、それだけに世界の趨勢をよく知っており、時には江戸の兵を率いて京都・大坂の幕臣に殴り込みをかけたり、老中(格)職を罷免されたかと思えばまた復帰して、それでもふて腐れずに日本のとるべき行動を誰よりも慎重に考えていたものすごい誠実な幕府官僚ではなかったかと思うのです。

第二次長州征討については、結論からいえば長行には端から戦う意思など毛頭なかったと見るべきでしょう。

証拠に、将軍家茂薨去の知らせを受けた直後、格好の理由ができたとばかり、そそくさと陣頭を退いたのはそのためだったと考えます。

彼は武力による改革など望んでいないのです。

その小笠原長行と堀直虎が交友関係にあったと書物は記すのですが、その関係がどのようなものであったかを示す文献を見つけることができません。

どなたかご存知の方がいらしたらぜひ教えて下さい。

分からない分、想像も膨らむわけですが、幕府側から見た幕末を語るに彼を抜いたとあらば、それはホットドッグにマスタードをつけないで食べるようなものでしょう(←えっ? よく分からないって?・笑)

とにかく重要な役割を果たしたことは確かですね。

長行と二人の長門守

2019年3月2日

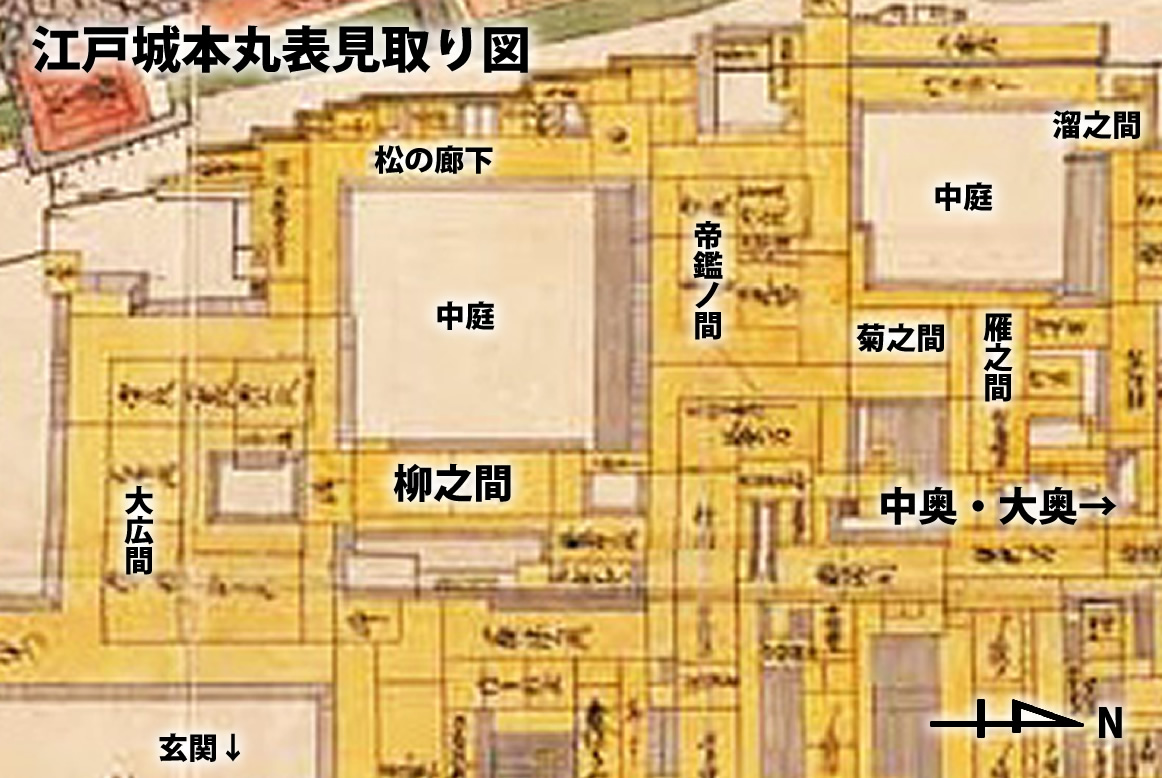

江戸城本丸表見取り図

現在進行している物語は文久2年(1862)の1月頃が舞台となっています。

これは長州での下関戦争、あるいは摩薩での薩英戦争などが起こる1年以上前で、この年の4月に薩摩藩の寺田屋騒動が起こっているのを見ると、攘夷派浪士が次第に増え、京都でのその動きが過激化していく緒についた頃と言えるでしょうか。

この頃の江戸の各藩の動きはどうだったのだろうと考えると、おそらく、

「物騒な世の中になってきたなあ……」

と思うくらいで、わずか5年後に現実のものとなる幕府の崩壊を思い浮かべる者など皆無だったのではないでしょうか?

それでも心ある藩は、来たる乱世に備えて軍備の西洋化を進めています。

小笠原長行の信書で文久元年の8月の記述に、こんなことが書いてあるのを見つけました。

『西洋流町打之義に付段々御配慮難有奉存候。彼発砲料も務へ御渡被下候由承知仕候。何卒早く出来町打有之様祈候。猶此上御配慮奉願候同流儀此節長州屋敷最も盛に而日々操練有之人数抔も殊の外多勢に而年齢背丈皆揃候者計選抜之由あれならばきつと役に立と人皆申候。』

「西洋流砲術にご配慮いただき有難く思っています。その発砲料もお渡し下さるとのこと承知いたしました。一刻も早く大砲ができるのを祈るばかりです。なおこのうえ御配慮願いたい西洋流のことですが、長州の屋敷ではとても盛んで、しかも日々操練の人数も思いのほか多く、しかも年も背丈もみなそろっている者を選抜しているので、あれならきっと役に立つとみんな言っております。」

小笠原長行は唐津藩の世子で、この頃西洋流の大砲を作ろうとしていたことが分かります。

しかも長州藩の動きを非常に気にしていますね。

この頃長行と出会ったと考えられる直虎も、きっと乗り遅れてはまずいと危機感にも似た思いを抱いたことでしょう。

須坂藩西洋化の光

2019年3月9日

赤松小三郎(Wikipediaより転載)

赤松小三郎(Wikipediaより転載)

今回、小笠原長行のセリフの中で登場してきた赤松小三郎。

上田藩の下級藩士ですが、後に直虎に大きな影響を与える人物です。

この頃は国許に帰り、上田藩の調練調方御用掛を務めていたようですが、以前は勝海舟に随行して、長崎の海軍伝習所に入って、オランダ人から直接蘭学、兵学、航海術などを学びました。

そのころ長行も長崎に行っていますので、ひょっとしたら会っていたかもしれません。

赤松小三郎は長崎伝習所時代に、オランダの兵法書『新銃射放論』を翻訳したり、オランダ水陸軍錬兵学校の教科書を翻訳して『矢ごろのかね 小銃彀率』を出版したといいますから学術的には超エリートです。

更にこの後、英語の翻訳としては草分けの『英国歩兵錬法』というイギリスの兵法書を出版しますが、「気ヲツケ」「前ヘススメ」「止マレ」などの号令は、みな赤松小三郎の訳なのだそうです。

直虎はその本の序文を書きました。翻訳も手伝ったとか、、、そのころ二人は一番親密だったと言えます。

これがきっかけで小三郎はあちこちから引っ張りダコの超人気の先生になり、やがて薩摩藩から招へいを受けるのですが。。。

また、松平春嶽と島津久光、そして幕府に『建白七策』という国政改革の意見書を提出します。

そこには「上下二局の議会政治」や「大学小学校設置」、「国中の人民平等」など、現代と近い形の社会構想が綴られます。

坂本竜馬が「上下議政局を設け」と説いた『船中八策』よりも前ですから、赤松小三郎は知られざる大先覚者なのです。

ところが竜馬のような豪快さや、晋作のような破天荒さ、あるいは西郷どんのような統率力に欠けるためか、いまひとつ花がありません(笑)

まあ、そこが信州人のいいところでもありますが。。。(笑)